[Music Essay:音楽話] インストはヒットしないのか

リスナーが聴きたいドンピシャな音楽にリーチするには?

歌の無い楽曲、インストゥルメンタルでヒットを出すのは難しいのだろうか。アニメ、映画、テレビの劇伴でのヒット作はもちろんあるのだが、それら無しで楽曲単体のヒットはなかなか難しいような気がしている。

Spotify、YouTubeに広告を出す方法もあるが、コア層にリーチできるのだろうか。YouTubeではインストをカバーするアマチュアミュージシャンも多く見受けられるので、世界的に見ればコアなインストファンは存在するのだと思うが。CD、ダウンロード、ストリーミングへとメディアが移行した現代においては、ライブと連動したSNS、動画配信などで地道にリーチしていくしかないのか。

昔、気になる曲があると、有線会社に電話して問い合わせたり、リクエストするという流れがあったが、その方法はありがたいことに今でもあるようだ。アナログではあるが、意外に面白い方法かもしれない。現代は情報量が多すぎて、リスナーが聴きたいドンピシャな音楽にリーチするのが難しくなっている気がするが、オススメという点ではSpotify他、音楽配信のアルゴリズムは、うまく機能しているのかもしれない。AI技術が進みつつある現代、昔と同様にライブハウスに行った客による口コミ(SNS)で広まっていく方法は、じわじわとではあるが、正攻法なのかもしれない。

1980年代、インストゥルメンタルでの大ヒットは、「YMO」の楽曲ではないだろうか。当時の世界的なセールス記録の数値は知らないが、海外のライブなどで大注目されていた記憶がある。テクノ、ロック、アジアンなどの融合により生まれた、これまでにない斬新な曲調と化粧をした彼らの人民服風のファッションがヒットの要因だろうか。

現代においてもYMOは注目されており、彼らを知らない世代にも聴かれているということはSNS、YouTubeの影響が大きいのだろう。このように時を経ても古くならない音楽が今後も生まれてほしいものだ。

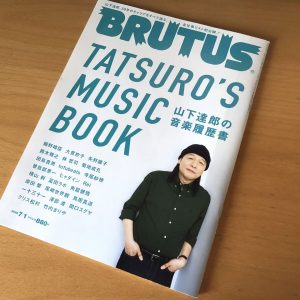

渡辺香津美、矢野顕子も参加したYMOライブ、KYLYNの音楽をジャンルで括るのは無粋かもしれないが、「フュージョン」という認識だ。1970年代後半から80年代、音楽業界では「クロスオーバー」から「フュージョン」(後のジャズ・フュージョン)というジャンルに変わるタイミングだった。当時は日本のバンド、日本人ギタリストによるインスト系の楽曲が数多くリリースされていた。スペースサーカス、カシオペア、プリズム、スクエアもインスト系バンドとして人気が出ていた。インストではないが、吉田美奈子、山下達郎の楽曲はフュージョンの影響が色濃く出ていて、とても刺激的だった。当時ロック系のギター雑誌もこうしたフュージョン系の著名なギタリスト特集を掲載して、奏法、機材などを取材するほどブームだったのだ。

1990年代に入り、フュージョンブームの波が穏やかになったのはなぜだろう。4つ打ち と呼ばれるダンス・ミュージックがディスコ、クラブで大ブームになったのと関係はないだろうか。

アメリカ音楽業界では映画やテレビシリーズの劇伴からヒットした、ディヴィッド・フォスター『セントエルモスファイアーのテーマ』やヤン・ハマー『マイアミ・バイス』が1990年代インストのヒット曲として記憶している。

インストゥルメンタルの魅力はなんだろう。曲中にボーカルが存在しないため、声に曲のイメージを支配されないのだと思う。人間の声は魅力的だが、良くも悪くもトーン、ビブラートなど繊細なニュアンスが曲全体を印象づけるメインサウンドとなる。

インストゥルメンタルは楽器の演奏がメインとなるため、BGMになりやすい点はある。スーパーマーケットで、著名なフュージョンバンドの曲がかかっていたのも数年前のこと。スーパーでかかるのは、(収入として)商業的にはありがたいが、やはり、音楽配信やライブでファン層が中心となって盛り上げてミュージシャンをサポートしてほしいものだ。

該当するYouTube動画が存在しません。